アルフレッド・ベスター『ゴーレム100』(100は本来べき乗表記)(渡辺佐智江訳、国書刊行会)は妙な本である。

ワイドスクリーン・バロックの大家・ベスターの持ち味である大風呂敷を広げまくる展開や、イラスト・タイポグラフィを用いた視覚的要素もさることながら、イドの怪物・ゴーレム100を召喚する有閑マダム・蜜蜂レディたちの喋り方や、ガフ語と呼ばれる近未来での一種の方言の訳し方などが、あまりにこなれすぎているのだ。

というか、あけすけに言うと、「絶対に(訳者は)ふざけてンだろ!」と思ってしまうほど、自由で闊達な訳文なのである。

だが……巻末の山形浩生氏の解説では、

だが原文とつきあわせるとわかる。あらゆるダジャレ、あらゆるお遊び、あらゆる下ネタは、すべて原文通り。これほどに忠実な翻訳はないとすらいえる代物が、現実に可能とは信じがたい精度で展開されている。

(『ゴーレム100』p.495、強調は引用者)

と、手放しの絶賛で迎えられている。

日本語訳で本書を読み終え、その荒れ狂う洪水のような本編の内容に圧倒されつつも、にわかには信じられず、疑問に思った私は、早速ゴーレム100の原書を取り寄せ(古書で送料込み・1000円弱くらいだった)、「原文とつきあわせる」作業に没頭した。

結論から言うと、山形浩生氏の言うことは全く間違いではなかった。本当に原文通りだったのである。

以下はその検証結果である。

なお、比較には、アルフレッド・ベスター『ゴーレム100』(渡辺佐智江訳、国書刊行会、第3刷)とAlfred Bester "GOLEM 100" Pan Science Fiction版を用いた。

1.蜜蜂レディ編

ゴーレム100を召喚する蜜蜂レディという8人の有閑マダムたちは、口語の喋り方で大体どの人物なのか推測できるように訳されている。中でも一番インパクトがあるのは、舌足らずな喋り方をする謎の幼女枠・プリス嬢である。

日本語訳では、

プリス嬢。いまだに甘ったれた舌足らずな話し方をする。子供の頃、ボーイフレンドをほめてこう言った。「あの子は紳士〈しんち〉のお手本なの。道わたるときは、あたちがうんち踏まないように、おててを取って歩いてくれるの」(p.8)

とあり、ここから終盤までずっとこの舌足らずな喋り方を続けているのだが、原文は果たしてどうなっているのだろうか? 見てみよう。

Miss Priss, who still has a girlie-girlie lisp, and as a child was heard to say in praise of her schoolboy beau, "He's a perfect gentleman. When we cross the street he takes my arm and walks me so I shouldn't step in the shit."(p.8)

ここでのgirlie-girlie とは、大体「女の子女の子した」という意味だろう。lispは「舌足らずな話し方」。だが、当たり前のことだが、セリフの中身は普通の英語である。

この後もプリス嬢の喋り方はずっとこの調子で続く。この辺りの謎のアニメ感が、本書を『百合姫』がコラムで百合小説として取り上げるという謎の事態のきっかけになったことは確かだろう。

「最近の百合姫にはSFが載っている」という噂は人伝いに聞いていたが、今日は「過去にはレビュー欄で『ゴーレム100』が百合として取り上げられたことがある」という驚愕の事実を教えてもらった pic.twitter.com/tVRiGLWY46

— くじらい (@hanfpen) 2018年7月20日

プリス嬢の喋りを、参考として以下で数箇所引用しておく。

「ちゅごーい! あのテープ見てくだちゃいまちぇ!」(p.73)

"My goodness! Will you look at that tape!" (p.58)

プリス嬢が腹を立てた。「恥知〈はじち〉らずでちゅこと」(p.114)

Miss Priss was offended. "Shame on him."(p.85)

「リジャイナ、サタンにはユーモアのセンチュがないんでちゅか?」(p.12)

"Doesn't Satan have a sense of humor, Regine?"(p.11)

いずれもセリフ内は普通の英語である。渡辺氏の訳業の冴えっぷりがお分かりになるだろう(ちなみに、本書の翻訳時、渡辺氏の頭にはずっと『とっとこハム太郎』の曲が流れていたそうである。リボンちゃんってこと??)。

その他にも、なぜかセリフ中に感嘆符や花の模様が挿入されるサラという人物もいるのだが、

「やだな、からかって。だけど唱えてるとき、ゾ*ク*ゾ*クッ*ときたわ」(p.12、本文では*ではなく花の模様)

"Aye, you mock me, but I felt a C*H*I*L*L when I was chaunting it !"(p.11)

サラ・ハートバーンが驚いた。「あの美しきものが実はすべて!!!ハンドメード!!!だと申すか、手*を*つ*かっ*た? 美術館が自然発火で生み出すものだと思ってたのに」(p.46)

Sarah Heartburn was astonished. "You mean those BEAUTIFUL things were actually all !!!handmade!!! by H*A*N*D? I always thought museums produced them by spontaneous combustion."(p.37)

と、原文からして*が使われていることが分かる。完全再現である。

また、有閑マダム的な口調として、一見あまりに砕けすぎているというか、渡辺氏の訳でしかあまり見かけないような口語表現が使われている箇所を見ると、

「なんざんしょ、また失敗してしまいましたわ。くやしいですわね、みなさま」(p.34)

"Well, we've failed again. Dann it, ladies, it's not working."(p.29)

「(前略)さあ、一心不乱にまいりましょう、魔女のみなさま。欲するのです! 願うのです! 求めるのですッ!」(p.74)

"Now be devout, you witches. Want! Yearn! Will!"(p.58)

「くすぐってもくれないわよ、リジャイナ。ひどい。ひどい。ひどすぎまするッ!」(p.32)

"Not even a tickle, Regina. Alas. Alas! ALAS!"(p.27)

と、その弾けっぷりが分かる。以前の記事で、日本語版『ゴーレム100』は力と力の臨界点だ、と評した理由の一端がお分かりいただけてきたかと思う。

その他、他の訳書も含めて、渡辺訳では「〜」を使うことにためらいがない。この辺りも、訳者の個性あふれる箇所と言えるだろう。

2.ガフ語編

本作は近未来の都市、ガフというスラム街がおおよその事件の舞台である。そこで若者が話す「ガフ喋り」は極めて俗語的で、ある種の方言めいている。例えば、

「なにかご用かな?」

「こっち行くんならあたいもついてっていいすか」

「かまわないよ、もちろん」

「あんがとだんなあたい帰んだけどそっちも帰んのあんた?」

「そういうわけではない」

「行こうとしてっとこヤバくないんすかあんたヤバいことにかかわんのごめんすだんな」(p.66)

といった具合。これは原文だと、

"Yes, my dear?"

"If yuh gone this way man kin I come too man mistuh I scared out late mistuh."

"Certainly, my dear."

"Thanks mistuh I gone home yuh gone home man?"

"Not exactly."

"Where yuh gone to nothin' bad is yuh man I doan want no part a bad mistuh."(p.52〜53)

となっている。you→yuhぐらいは分かるが、ほかは全然分からない。この妙な感じをうまく訳出する凄さが、原文を読むと伝わってくる。

ちなみに、本編最後では、西暦二二八〇年のガフ語が登場するのだが、これはもう『フィネガンズ・ウェイク』のジョイス状態で、ほとんど意味が取れない代物である。

だが、渡辺氏は大いなる先達・柳瀬尚紀氏の総ルビ翻訳を踏襲して、見事な翻訳に仕立て上げているのだ。その一部を引用する。

で?胡〈こ〉は?カンジダ?

ん。

胡処〈ここ〉は南〈みなみ〉なみアモーレか?

んん。

ジュー弄〈ロウ〉ッパッと腺?

んんん。

どこか言〈イ〉エズスか?

ガフ!ガフ!ガフ!

ありがた祝〈いわ〉い。

薄謝〈ハクシャ〉ーンはけっこう。♀〈それ〉が♂〈それ〉の名前〈なまえ〉。ガフ。おわかり?ガつんとフぁっくで、ガフ。あんたがいるとこ、観〈ミ〉ナイ点〈テン〉ト・虚栄〈キョエー〉タスのガファだよ。呆〈ほ〉く萎〈い〉一〇一〇〇一子〈ネ〉。(p.482)

全く何を言っているか不明だが、原文はというと、

So? dis? Candida?

N.

Dishere Souse Amourica?

Nn.

Zit Jewropey?

Nnn.

Wherjeez?

Guff!Guff!Guff!

Blessya.

N'achoo, man. She's his name. Guff. Dig? Gay-you-ffuck. Guff. You beez inna Guffa Viewnitey Status. Lassitude 101001 degrades norse.(p.382)

と、おおよそ英語なのかすら不明な文章になっている。解説の山形浩生氏が、「本書を原書で読もうとしてまず最終章を開き(中略)何が書かれているのかさっぱり理解できず泣きそうになった苦い経験がある」と書くのも頷く他ない。

唯一理解できるShe's his name の部分すら♂♀記号で訳している辺り、渡辺氏もほぼやぶれかぶれ状態だったのかもしれない。とはいえ、これをフィネガンズ・ウェイクのパロディと気付いて柳瀬尚紀パロディの訳文に仕立て上げられる翻訳家が、何人いるだろうか? 凄まじい力量である。

3.タイポグラフィ編

『ゴーレム100』には、他のベスター作品同様、イラストレーションやタイポグラフィを使った実験的手法も多く含まれている。

その多くは日本語に移し替える時も素直に移植されているのだが、その中でも翻訳上の工夫が光る箇所をいくつか引用してみよう。

突然蜜蜂レディの一部が意味不明な言葉を連呼しはじめる場面。ここで繰り返されるのは、

「なかうもこっつにこんま」

「るすにとこむこっつにこんま」

「こんみゃんげ」

「こんま こんま こんま こんま こんま こんま」(p.372〜374)

一読すれば大体察する通り、逆さまから読むと卑語になる……という仕掛けなのだが、三番目の「こんみゃんげ」だけちょっとよく分からない。

原文はどうなっているかというと、

"uoy kcuf lliw I kniht I"

"uoy kcuf lliw I llahs I"

"kcuf lamirp"

"kcuf kcuf kcuf kcuf kcuf kcuf"(p.293〜294)p

と、こちらも逆さまから読むと意味が分かる仕掛けになっている。三番目は"primal fuck"なので、「根源的ファック」→「こんげん+まん」→「こんみゃんげ」という仕掛けなのだろうか?

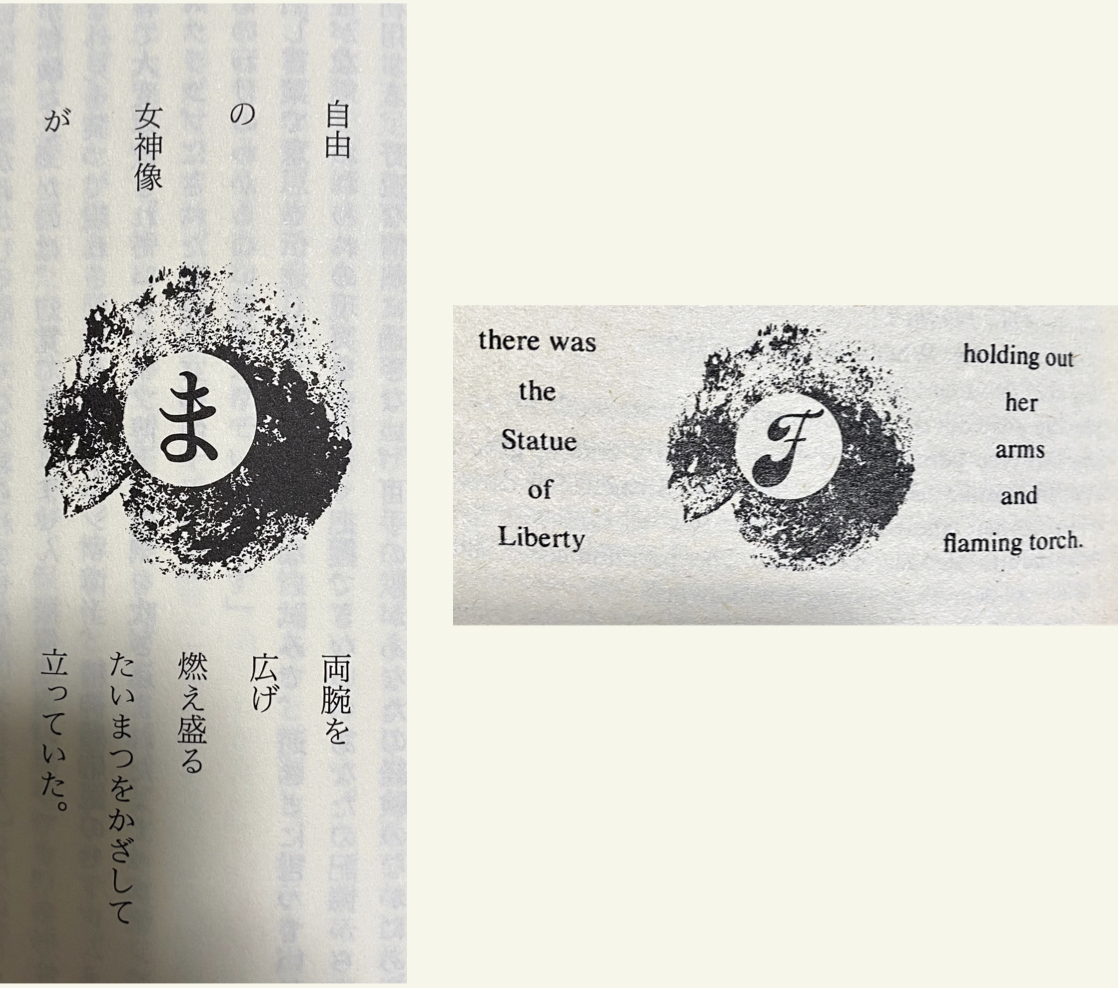

それに伴って、直後のイラストレーションが一部変更になっている。

「F」が「ま」になってる、という芸の細かさが光る!

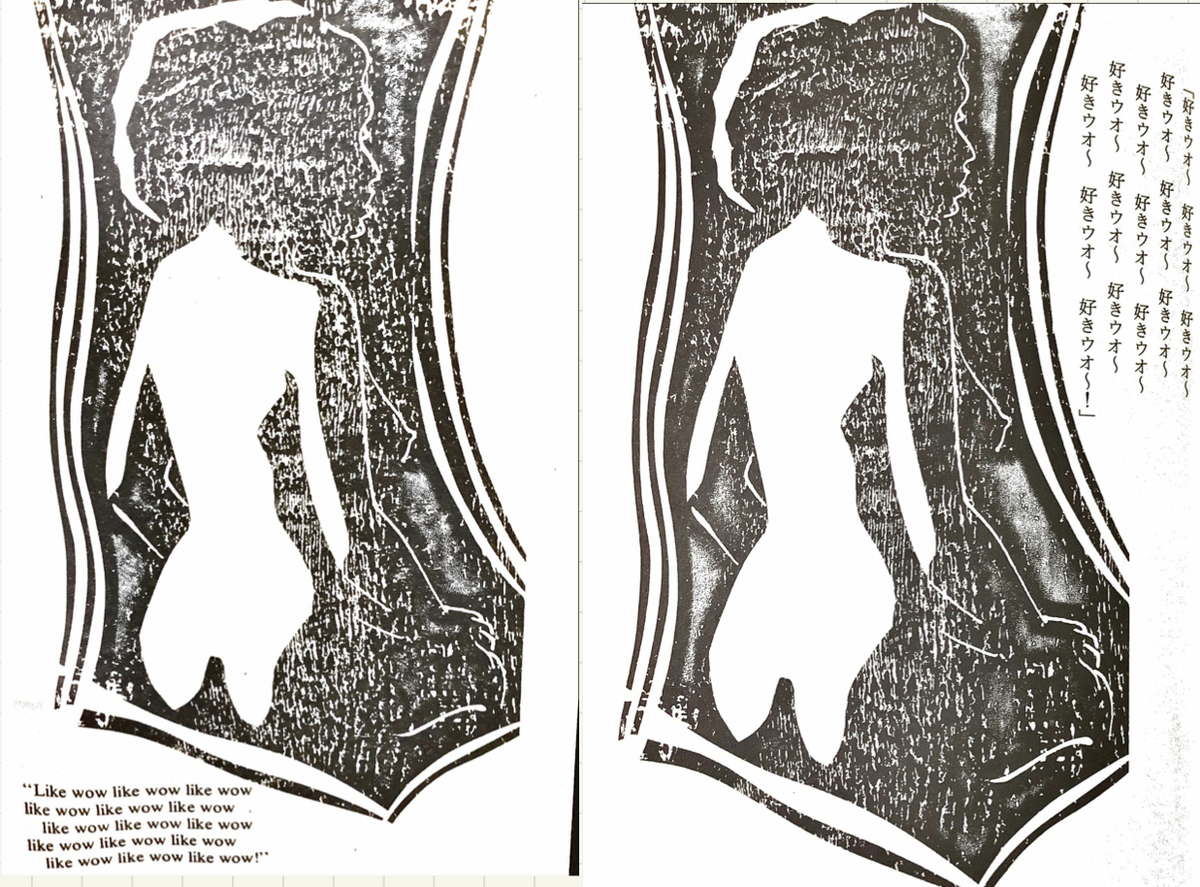

また、一部でミーム化している「好きウオ〜」は、原文では"Like wow"であった。ある意味まんまではある。

4.その他

中盤の、主人公のブレイズ・シマ博士たちが、謎に赤ちゃん言葉で尋問される場面。これが何と6ページ以上も繰り広げられている。原文とともに見てみよう。

「大ちゅきよ、赤ちゃん」

「世界のみんながちゅきでちゅよ〜」

「あったかくて気持ちよくて、安全でちゅからね」

「だからおはなちちまちょうね」

「ママにおはなちちてね」

「国内企業連合になにをもくろんでたのかな〜?」(p.254)"We love you, baby."

"The whole world loves you."

"You're nice and warm and safe."

"So you can tell us."

"You can tell mommie."

"What have you got against the Intra National Cartel Association?"(p.196)

……翻訳がうますぎる。

そもそも書き出しの、

八人いた。毎週巣に集い、なごみ、親交を深めていた。(p.7)

There were eight of them who met in the hive every week to warm themselves and each other.(p.7)

からして、原文以上にかっこよくなっているように感じられる。「八人いた。」で切るところがたまらないっすね。

結論

・『ゴーレム100』の日本語版は、ほとんど原文通り。原文のニュアンスを十二分に伝えている。

・渡辺佐智江氏は、すごい翻訳家である。

・何者なんだ。(渡辺氏は、生年等一切のプロフィールは非公開)

ぜひ、まずは『ゴーレム100』日本語版を読み、その訳業に驚嘆していただきたい次第である。

なお、〈未来の文学〉叢書内では、トマス・M・ディッシュ『アジアの岸辺』(「犯ルの惑星」原題"Planet of the Rapes" という中身もヒドければ駄洒落も冴えてる短編が収録されている)やハーラン・エリスン『愛なんてセックスの書き間違い』などで、翻訳を担当されています。

追記:

当時編集担当として完成翻訳を初めて読んだときの気分が蘇りました。佐智江訳新刊はアイリス・オーウェンス『アフター・クロード』https://t.co/vO96IqU90iで、こちらでも超絶技巧が駆使されておりますので是非手にとって御覧ください(最初の数頁で分かります)(ST) https://t.co/F77dqWKuJj

— 国書刊行会 (@KokushoKankokai) 2021年9月20日

アフター・クロード、読まざるをえない!