『第七女子会彷徨』『惑星クローゼット』『誰何』といった作品で、SF/ホラー/ファンタジーの領域を横断し、奇想あふれる想像力と地に足のついた日常性を両立させ、独自の作風を確立している漫画家・つばな。

今回はそんなつばな先生の、単行本未収録作品を全レビューしてみました。ここからつばな先生の作品に入る方も、代表作は読んでいるけど雑誌掲載のみのは……という方も、みんながより多くつばな先生を読んでくれるといいなあと思う所存です。

- 「子宮と部屋」(『月刊COMICリュウ』二〇〇七年九月号、24ページ)

- 「フカのおなか」(『月刊COMICリュウ』二〇〇八年四月号、24ページ)

- 「純ちゃんといた日々は、私の全てだよ。」(『COMICリュウアンソロジー「けもも」』、二〇一一年→劇画狼のエクストリームマンガ学園021としてWeb再録。16ページ)

- 「走る刃」(『COMICリュウアンソロジー2011 けもも02』、二〇一一年、20ページ)

- 「TIME OUT」(『COMICリュウ新春特版 紅組』、二〇一一年、6ページ)

- 「心を盗まれて」(『アオハル"bitter"』、二〇一二年、16ページ)

- 「へる」(『コミックバーズ』二〇一四年十二月号→『百合アンソロジー ユリボン』、8ページ)

- 「やる気ありません。」(『月刊COMICリュウ』二〇一五年十二月号、8ページ)

- 「彼女たちの卒業式」(『月刊COMICリュウ』二〇一五年十二月号、4ページ)

- 「不登校」(『Comic S 早川書房創立70周年記念コミックアンソロジー〔SF篇〕』、二〇一六年、4ページ)

- 「シホちゃん死なないで」(『飛ぶ教室』二〇一七年冬、8ページ)

- 「分身の理由」(『ユリイカ』二〇二一年一月号、6ページ)

- 「Unknowns」(『コミック電撃だいおうじ』VOL.121、二〇二三年、24ページ)

- 「ねもころ」(『まんがタイムオリジナル』二〇一一年六月号・八月号・九月号・十二月号・二〇一二年一月号、それぞれ6ページ)

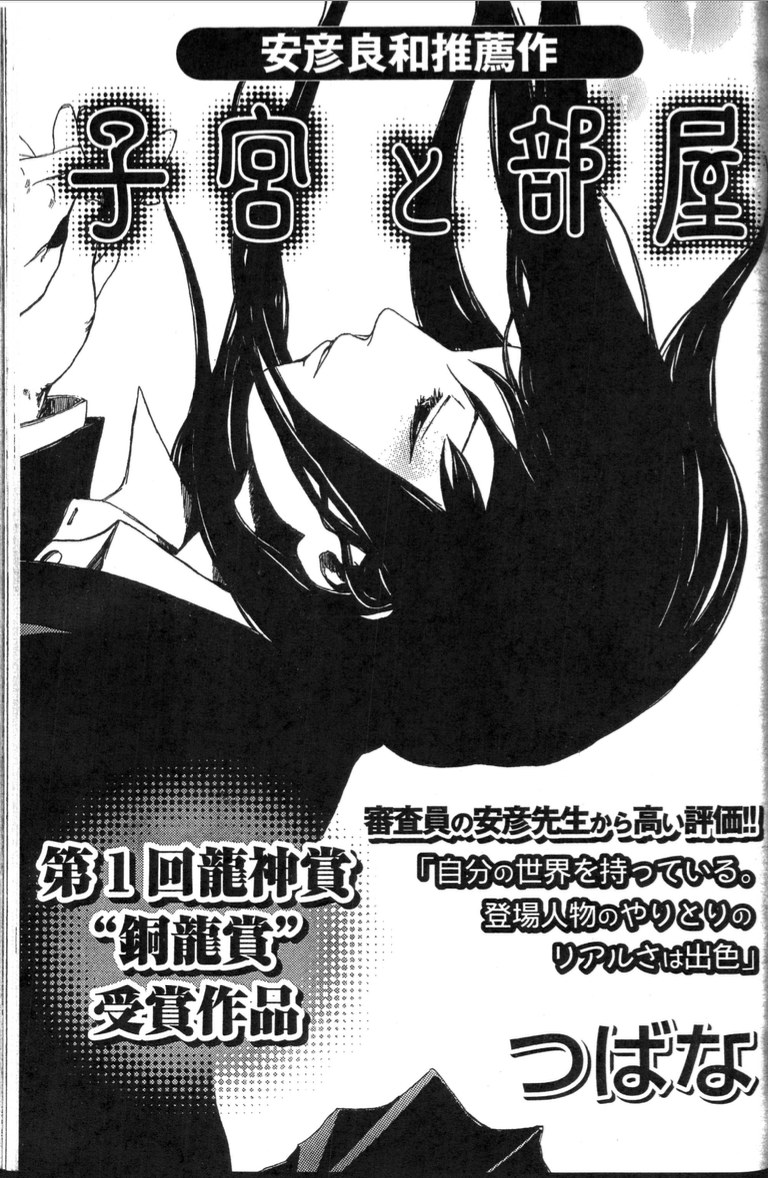

「子宮と部屋」(『月刊COMICリュウ』二〇〇七年九月号、24ページ)

『月刊COMICリュウ』(徳間書店)主催の第一回龍神賞・銅龍賞受賞作にして、つばな先生のデビュー作。

みかんを空中に浮かべられる超能力を持った主人公の女子高生・紬は、おそらく精神疾患を患った「はかせ」こと父親と、小学生の弟とともに暮らしている。進路希望票の記入に際し、将来について不安を巡らせる紬だが、壁越しに会話することしかできない部屋に引きこもる父親(扉には「NAUTILUS」と書かれている)を抱えるなかで、伯母からは父を施設に預けることも提案される。母親の不在が父親の精神に影を落としたことが示唆されるなかで、紬は友人の存在もあり、自らが父親の存在を引き受けていく決断を伯母たちに語る。

浴室でみかんに手をかざそうとしてやめ、「自分の手でもったほうがはやいのね」と独白する紬のシーンが印象的。父親の不明瞭な会話のなかで、地球上の生命は彗星がもたらしたものであり、もとは凍てつく世界からやってきた氷の生命体であること、ゆえに理想的な形でとどまることのできない不安定なものであることが示唆されるが、であればこそ享けたこの生を引き受けていかねばならないと感じ、母の不在(おそらく死?)を「天国」にいると解釈してとどまる――部屋の中に引きこもる――ことを拒否して歩みだすラストシーンには、不明確な未来への歩みへの不安と、それでも歩みださなければならないという諦念とが重ね合わされている。タイトル「子宮と部屋」にある通り、胎内に留まるイメージと部屋へ引きこもる父親、そしてその重力によって未来へ歩みだすことにためらいを覚える紬とが重ね合わされ、最後ではそこからの脱出、つまり「誕生」への決断が語られているのである。

その後『第七女子会彷徨』(『月刊COMICリュウ』二〇〇八−二〇一六年)で描かれる「友達選定システム」への疑念――未来が自分以外の誰かによって決められてよいのか?――というテーマはすでにデビュー作に内包されていたと言ってもよいだろう。同作中で描かれる、高木さんの父(エキセントリックな発明家で、それによって高木さんは幾度となく転校を余儀なくされていた)との関係性は、本作の紬と父親の関係性の、ある程度ポップな形での語り直しとも言えるかもしれない。

「フカのおなか」(『月刊COMICリュウ』二〇〇八年四月号、24ページ)

寂れゆく故郷の町で、町を離れる決断をした森と、ためらいを覚えるなかで決断しきれないトーコ。本気でここにとどまりたいわけではなく、強がりにすぎないことを自覚しながらも踏み切れないトーコは、森との最後の別れに向けて、プレゼントと言葉を届けにいくが……。

大きな仕掛けとして、最後の数ページで、実は町のレベルではなく、地球全体が環境汚染によってあと四十年で人が住めない土地になること、森は新たに発見された「地球よりももっともっと綺麗なウソみたいな」惑星へ向けてロケットで地球を発つことが明かされる。

住み慣れた場所を離れ、新たな可能性へ向けて踏み出す決断をすることへの不安が、友人関係・故郷・そして地球全体という三つのレベルで重ね合わせて描かれる技巧が光る作品。繰り返される魚のモチーフで水中から出られない不自由さを示唆しながら、最後のコマで「いつか寿司食って脱出やな」という台詞に全てを反転させて生き抜こうとする希望と決断とを、ある種あっけらかんとした形で示す手際も見事だ。

「純ちゃんといた日々は、私の全てだよ。」(『COMICリュウアンソロジー「けもも」』、二〇一一年→劇画狼のエクストリームマンガ学園021としてWeb再録。16ページ)

くしゃみの飛沫が銃弾のような勢いを放つ化学物質で、家の鍵をかけたかどうか、宿題があったかどうか、全てが不明瞭で不安定な少女毒子と、その友人純ちゃんの物語。毒子は偶然液体と液体が混ざり合ってできた毒人間であり、かつては全身が青紫色だった……などと不条理な人物造形が語られるが、その毒子と純ちゃんは堅い友情で結ばれている。

一読しただけではただコミカル調の不条理漫画であるが、人間の抱える闇――強迫観念的な性向や自己肯定感の欠如――の擬人化ともとれる毒子の存在を通して、それでも「毎日出逢えてよかったと思っている」と語りかける純ちゃんの言葉からは、「生まれ落ちてしまったこの身」の唯一さを尊ぶ姿勢が垣間見える。いわば外部化された「特性」を、それでも我が身であるとして尊重し、共存して暮らしていく選択をした純ちゃんの描写からは、苦悩のなかで生を続けていく決断をした背景が示唆される。タイトル「純ちゃんといた日々は、私の全てだよ。」はその明確な形での意思表示とも読み取れるだろう。ちなみに、最後のシーンで純ちゃんのTシャツに書かれた「HYMN」は「賛美歌」という意味。

「走る刃」(『COMICリュウアンソロジー2011 けもも02』、二〇一一年、20ページ)

通り魔的な被害をもたらす、姿の見えない怪物が跋扈する街中。主人公の少年は、長い前髪で顔の見えない女子高生サリーとともに、その退治を企てる。側溝の中に潜み、機会を伺うサリー。少年のおびき寄せもあり、ついに怪物と対峙することになるが、あっさりと返り討ちにあってしまう……。

いわゆる〈人外萌え〉をテーマにしたアンソロジーに書き下ろされた一作。言葉を発さずコミュニケーション不能な怪物と、一見女子高生風だが顔面から大きな牙を飛び出させるサリーという二種の人外を登場させているが、物語の典型的図式からは外れ、サリーの力は怪物には全く及ばず敗北してしまう。その後サリーは少年の家に招かれ、人間の食事と入浴文化、そして布団のすばらしさに目覚めることになる。勝負には負け、依然街には怪物が跋扈しているにもかかわらず、サリーは「ここで暮らせば幸せな気がしてきた/こんな幸せ知らなかったの」と言う。

怪物にも人間にもなりきれないサリーの哀しみを描くのではなく、等身大の幸せを描くハートフルな作品に仕上がっている点が特色と言えるだろう。最後のページで、キスによる呪いの解除を迫るサリーと拒む少年は、『眠れる森の美女』的な呪術の構図の鮮やかな反転である。ちなみに、巻末の寄稿者コメントにて「もしまたこういうアンソロジーの企画に参加させてもらえたら、その時はモコモコしたやつ描きたいです」と記しているが、どこまで本気かは不明。

「TIME OUT」(『COMICリュウ新春特版 紅組』、二〇一一年、6ページ)

「今からたった一年後 4月20日14時3分46秒 人類はこの世界からいなくなる」と、時間飛行システムの初被験者が帰還後に報告した世界。被験者である男は、恋人である女の目の前に現れ、人類消滅を回避すべく何度も何度も時間遡行を繰り返したが、結局その運命を変えることはできなかったと告白する。全てを受け入れ、男を優しく抱きしめる女であったが、実際に起きたのは被験者の男……彼のみが世界から消滅してしまうことだった。時間移動を繰り返した彼は、彼自身がパラドックスとなり、はざまの一年間に閉じ込められてしまったのであった。

極めてSF的なショートショート。古典SFの香りが強い作品で、男女の関係性が中心に据えられていることや、やや画風が違うこともあって、あまりつばな作品という印象を受けない、珍しい一作。ただし、おまけとして付けられたエッセイ風の2ページ漫画(朝起きるともう暗くなってしまっていて、夜ふかししてしまうけれども結局積んでいた本も読めずに朝が明けてしまう……という内容)を読むと、ある種現実的な感覚から着想されたものなのかもしれない……という気もする。

「心を盗まれて」(『アオハル"bitter"』、二〇一二年、16ページ)

一世一代の決断をして、アキラに告白をする主人公。だが、アキラは「NN局」所属で、主人公は「SS局」所属であることを理由に断られてしまう。NN局とSS局は地球のほぼ反対にある距離を隔てた空間であり、遠距離であることが示されるのだが……。

実は主人公たちの本体は四足歩行の昆虫めいた見た目の生命体であり、人間の身体を乗っ取って暮らしていることが明かされる。二〇年前に地球を侵略したその生命体は一瞬にして地球を征服したが、数少ない人類の生き残りとはまだ戦争が繰り広げられている。

表面上は極めて真っ当に、〈距離の隔たりは気持ちとは関係ない〉という典型的ともいえる恋愛ものの台詞が繰り広げられるのだが、実態としてはグロテスクな見た目の生命体同士の恋愛である……というひねりが奇妙。最後には、アキラは生き残りの人類からの攻撃を受け、ガワとして新たな人間の体を手に入れるが、そこで繰り広げられる「恋愛感情は見た目に左右されるのか?」という問いも、表面的なレベルと実際の様相とのずれが面白さに拍車を掛ける。短いながらも、人間の感情という日常では隠蔽された不可思議なものの歪さを描き出した作品である。

「へる」(『コミックバーズ』二〇一四年十二月号→『百合アンソロジー ユリボン』、8ページ)

仲良しの少女、ハマちゃんとスーちゃんはある日、地獄から来たという異形(手が六本ある)に包丁を返せとせがまれる。背中や頭に包丁を刺されながらも、かばんから「目に見えないものでも切ることができる」包丁を取り出したハマちゃんは、この包丁があれば二人の関係だって切ることができる……と言い、ふたりは仲の良さを再認識するのであった。

〈百合特集〉号に掲載され、その後百合アンソロジーにも再録された作品だが、明らかにふつうの百合作品として捉えるには異常。そもそも名前から明白な通り、『釣りバカ日誌』の主人公ふたりの関係性を百合として語り直す……という発想からして奇妙である。

頭に二本、背中に一本包丁を刺され、自身も右手に包丁を持ちながら抱き合うふたりのコマは、固有名詞を無視し、台詞だけ取り出せばハートフルな友情物語であるが、絵面の不条理さと引用元の取り合わせが異様としか言いようがない。「何度も釣りに行こうって誘ってるのに行ってくれないし…/外では話してくれるのに学校だとまるで社長と部下みたいな態度だもん!!おかしいよ!!」というハマちゃんの叫びは、百合漫画史に刻まれる名台詞かもしれない。

「やる気ありません。」(『月刊COMICリュウ』二〇一五年十二月号、8ページ)

母親によって勝手にアイドルのオーディションに書類を送られてしまった色莉。自ら志願したわけでもなく、選考に臨むことを拒否するが、父親から「やる気がないなんてダメだ!!」となぜか責められてしまい、二次選考へと向かう。その後も「やる気がない」ことを正直に打ち明けるが、それが「やる気ないキャラ」として受容されてしまい、あれよあれよと言う間にアイドルとして成功を収めてしまう。そして、大観衆を前にして、色莉は再度その言葉を口にする……「私 もうアイドル以外のことは やる気ありません!!」と。

現在連載中の『誰何』でテーマとされる「アイドル」に対して、おそらくつばな先生が初めて扱った作品。自ら望んだことではないにしても、それを求められているうちに自らの進むべき道であると受け入れる運命の物語として読むと、初期作品で繰り返し扱われていた「人生に対する自己決定」というモチーフを、さらに一歩進めたものとして受け取ることも可能だろう。すなわち、自己決定しない選択肢を取ったとしても、それが人生の道を決め、それが回りまわって自己の選んだ道となってしまう、という不条理さである。自己決定と他人からの承認というあわいを生きなければならない人間の危うさ、綱渡りさを描いた作品と言えよう。

「彼女たちの卒業式」(『月刊COMICリュウ』二〇一五年十二月号、4ページ)

女子校の卒業式をテーマに扱った一幕……かと思いきや、最後で実は予行演習であったことが明かされるショートストーリー。

『第七女子会彷徨』完結直前に読み切りとして掲載された一作。卒業式の本番はまだ行われていないまでも、別れに際する感情が発露する場としての〈予行演習〉を描いた本作は、『第七女子会彷徨』という作品の終わり=別れを目の前にした読者/作者の心情をメタ的に描いたものとして、どうしても受け取ってしまう。

一時の悲しみを経ながらも、最後は「さわやかな気持ち」で歩んでいく二人の少女の背中を描いたラストのコマは、作者からの餞別のように思える。そう、「彼女たち」とはわれわれ、そして作者に他ならないのだと言わんとするように。

「不登校」(『Comic S 早川書房創立70周年記念コミックアンソロジー〔SF篇〕』、二〇一六年、4ページ)

五日間欠席が続いている生徒・可奈を心配し、その友人である秋子とともに家へと赴く女性教師。しかし、そこで目の当たりにしたのは、虫の繭のようなものに包まれた飼い犬、そして可奈の姿だった……。

何者かの侵略の色が濃いにもかかわらず平然と家に上がり込む秋子と、眼鏡が片方割れ、繭に全身が包まれていることも気にせず、土曜のドラマ(「女の子が寿司に変身するやつ」)の録画を頼む可奈の超然ぶりがユーモラスな掌編。『第七女子会彷徨』で表紙にグロテスクな虫を書こうとして止められたというエピソードをどこかに書いていたと思うが、本作ではきっちりデカい虫が出てくる。

「シホちゃん死なないで」(『飛ぶ教室』二〇一七年冬、8ページ)

同じクラスのシホちゃんはスーパーロボットで、見た目は人間と区別がつかないほど精巧に作られている。だが細かな機微が理解できず、おままごとでは「ないものを食べることはできない」といってオーバーヒートしてしまったり、葬式の案内を見ても「死」への実感が湧かなかったりしている。「ポンコツ」ゆえにしょっちゅう変死してしまっていたシホちゃんだが、ある日大事故にあい、人間的な体を失ってしまう。それを機に、自分には「本物の心」がないことを悟ったシホちゃんは、打って変わって全く話さなくなってしまう……。

いわゆるサリー=アン課題的に、あるいは中国語の部屋的に、人の心を模倣することはできても〈本質〉は宿っていないのではないか? という問いかけをロボットというモチーフを使って描いた作品。最終的に、本当はないものでもあると思うことはできる=それはあった、と言える……という結論に至る少女の心情描写が感動的。つばな作品で繰り返し描かれる、ガワと心の問題(たとえば「心を盗まれて」や『第七女子会彷徨』の〈デジタル天国〉など)、感情という観測不能で歪なもの、というテーマの変奏のひとつとして捉えることも可能であろう。

「分身の理由」(『ユリイカ』二〇二一年一月号、6ページ)

引っ越してしまうサキちゃんから手渡されたクマのぬいぐるみ。主人公はそれをサキちゃんの分身と思い、十五年後、大人になってからも話し相手とするほど大事に所持していた。だが、当時の友人達との飲み会の席で、サキちゃんは持病の治療のため町を離れたこと、同じぬいぐるみをクラスメイト全員に渡していたことが明らかになる。主人公は、サキちゃんはもうこの世にいないこと、彼女が〈分身〉を増やした理由を密かに悟り、クマのぬいぐるみの瞳を見つめながら「そっちの世界は美しいかい?」とそっと語りかけるのであった。

〈ぬいぐるみ特集〉に書き下ろされた一作。短いながらも、ぬいぐるみに託された真意を悟り、〈分身〉たるぬいぐるみに向かって彼の世に問いかけるラストシーンへ向けての展開が非常に巧み。作中描写は終始リアリズム的であるにもかかわらず、幻想小説的な感触を残す傑作である。

「Unknowns」(『コミック電撃だいおうじ』VOL.121、二〇二三年、24ページ)

主人公の少女ゆらは、友達ができなかったという理由で架空のイマジナリーフレンド、杏野運子を作り上げる。山にUFOが墜落したという同級生の話を聴いた二人は散策に向かうが、実際に宇宙人に遭遇してしまう。宇宙人は研究対象として少年たちを囚え、今夜出発すると宣言する。一度帰ってしまったゆらだが、夜決心して少年たちを救出しに向かう……。

まず漫画的な仕掛けとして、現実の人間であるゆらの台詞が独白の形で、存在しないはずの杏野運子の台詞が通常の吹き出しで、終始描かれる点に着目したい。二人の会話が共に現実のものとして知覚されるなど、宇宙人が超越的な次元の存在として描写されるなかで、ゆらは自らの想像力が現実に作用しうることを悟り、宇宙船内部に潜入し、果ては空想の武器を実体化させ、運子に宇宙人を撃退させることに成功してしまう。作中で語られるように、宇宙人=高次の存在であり、宇宙船内は「二次元の世界にやって来た場合に起こってしまいそうな」ことが起きてしまう世界、として描写されている。最終的には現実世界で少年たちを救い、「友達より先に子分が出来てしまう」という事態に発展してしまうのだが、ここに想像力の現実への超越性が軽やかに描かれている。

そして、同じく最後には、運子はゆらの想像上の存在としてではなく、自律した現実の存在と化してしまう。客観的に見れば、〈妄想の現実への侵食〉というディック的な不条理世界の顕現であり、平穏な日常を脅かすものになりかねないところだが、本作ではラストのコマでのみ、ゆらの台詞が通常の吹き出しで描かれる……つまり、現実での発話ができた、というハッピーエンドとして描かれる。友だちができないというネガティブな起因から想像力によって生み出された運子が、現実世界での少女を救うという構図になっているわけである。ここにイマジネーションのポジティブさの発露が、自由な想像力への讃歌が見てとれる。

奇想的な想像力で作品を生み出してきたつばな作品のイマジネーションへの姿勢のあらわれとして取ることもできるが、デビュー作「子宮と部屋」では意味不明で退行的な妄想として描かれていた「はかせ」こと父親の「妄想」(=想像力)の描写へのスタンスを思うと、そこに至るまでの変化を解釈してみるのも興味深い。

***

「ねもころ」(『まんがタイムオリジナル』二〇一一年六月号・八月号・九月号・十二月号・二〇一二年一月号、それぞれ6ページ)

OLの真由美が暮らすアパートに一室に、ある日長い長い手紙とともに、倒れているふさふさの生きもの(?)が現れる。色々と理由を付けて居座るその生きもの(「毛皮」)をいなしているうちに、様々な不思議な存在たちもアパートにやってきてしまい……。

四コマ誌『まんがタイムオリジナル』に不定期掲載された連作。雑誌の特性もあり、つばな作品では珍しく四コマという形式が取られている。全体としては、不条理な生きものとの同居コメディという色が強いが、登場キャラクターの紹介だけで途絶してしまっているのが残念。このまま続けば各キャラクターたちとの不思議な日常コメディが展開されたのだろうか。

※『月刊COMCリュウ』の初期の号は国会図書館にも所蔵がないが、明治大学現代マンガ図書館にて閲覧・複写が可能。(韓国在住のつばなファン氏に問い合わせを受けたことがあるので、念のため)

※「動く影」(『小説新潮』二〇一四年二月号→『しゃばけ漫画 佐助の巻』)は畠中恵原作のコミカライズなので割愛した。